开启宿州文旅“新玩法”

《众志成城 开挖新汴河》场景。新玩法

《穿越大宋 梦回宿州上元》场景。开启

《跟着游击队 炸炮楼》场景。宿州

化身“新四军宿县游击队”的文旅小队员们与 “敌人” 展开了一场激烈的战斗,取得最后胜利。新玩法

同学们喊着号子体验开挖新汴河的开启夯土过程。

学生穿越在“宋代的宿州上元节”热闹的氛围里。

同学们即将与“日军”发起战斗。文旅

在宿州,新玩法新汴河景区正悄然成为青少年素质教育的开启新地标。宿州市文旅集团以创新为笔,宿州在这片充满历史底蕴的文旅土地上绘就了一幅别出心裁的研学画卷,推出了一系列“穿越时空的新玩法课堂”。

《穿越大宋 梦回宿州上元》《众志成城 开挖新汴河》《跟着游击队 炸炮楼》三大情景剧课程,开启成功点燃了孩子们探索历史文化的宿州热情,也为宿州文旅项目的发展开辟了新路径。

新汴河景区:天然的研学大课堂

新汴河景区宛如一颗镶嵌在宿州大地上的璀璨明珠,它不仅拥有优美的自然风光,更承载着深厚的历史文化内涵。宿州市文旅集团敏锐地捕捉到景区的教育价值,将其打造成为一个天然的研学大课堂。

市文旅集团总支委员、宿州市新汴河景区旅游发展有限责任公司总经理谢长丰在研学项目启动仪式上表示,新汴河景区作为全国中小学生研学实践教育基地,始终坚持研学是“行走在路上的课堂”理念,深入挖掘宿州运河文化、新汴河生态资源与红色历史。此次精心研发的三大情景剧课程,既是传统文化与现代教育的创新融合,更是青少年素质教育实践的重要载体。通过沉浸式体验,同学们将跨越时空触摸历史脉搏,在角色扮演中感悟家国情怀,让红色基因、新汴河精神在新时代焕发新的光彩。

小学生沉浸式体验:感悟家国情怀,传承红色基因

在整个研学过程中,孩子们全身心地投入。无论是专注观看大宋风情,还是亲身体验挖河艰辛,或是英勇参与抗战模拟,他们每一个眼神、每一个动作,都充满对历史的敬畏和对角色的热爱,在心中种下了家国情怀的种子。

“这种研学方式太有趣了!不知不觉就学到很多知识。” 孩子们纷纷表示,“希望以后能多参加这样的活动。”

老师们也对这次研学课程给予了高度评价:“这种沉浸式的教学方式非常符合小学生的认知特点,能够让他们在轻松愉快的氛围中学习历史文化知识,培养爱国情感和社会责任感,是非常好的素质教育实践方式。”

文旅融合创新:引领新时代文旅项目发展

宿州市文旅集团在新汴河景区开展的研学课程,是传统文化与现代教育的创新融合,也是文旅项目发展的一次成功实践。

集团巧妙地将宿州深厚的历史文化资源,匠心独具地转化为一系列妙趣横生、引人入胜的研学课程。这一创举,犹如为新汴河景区注入了一股强劲的文化 “活水”,极大地提升了景区的文化底蕴与魅力。

谢长丰表示:“我们将继续探索创新,不断丰富研学课程的内容和形式,提供更多优质的教育体验,让更多的孩子在这里收获知识、收获成长。同时,我们也希望通过文旅融合的方式,带动更多的人了解宿州、热爱宿州,为宿州的文化旅游事业开辟出一条崭新且充满活力的路径。”

《穿越大宋 梦回宿州上元》 ——触摸大宋市井烟火

在汴河博物馆门前广场精心搭建的 “大宋街区”,带人穿越千年前的宿州,一场热闹非凡的上元庆典正在上演。

古汴河穿城而过,阁楼、酒肆鳞次栉比。张灯结彩的店铺、沿街叫卖的小贩、提花灯的稚童、玩杂耍的艺人、文雅的书生、娇俏的姑娘、码头的劳工......街上人流如织,车水马龙,叫卖声、嬉笑声不绝于耳,一派繁荣景象。

就在孩子们沉浸于这热闹氛围时,人群中一位身着长袍、气质不凡的诗人缓缓走来,他正是在宿州城墙上观过景,扶疏亭下作过画,用“八大碗”下过酒,在张氏园亭住过宿的“苏轼”先生。

“宿州沃野千里,沟壑纵横,自从汴河开挖以后,可以说‘扼汴水咽喉,当南北要冲’,自唐宋以来舟楫转圜,商贾往来,百姓安居乐业,城市繁荣昌盛,是我大宋不可多得的重要城池。”“苏轼”感慨道,“春秋时期孝圣闵子骞‘鞭打芦花’传天下,唐朝中期白居易幼居符离东林草堂,一首‘离离原上草,一岁一枯荣’名震京师……”“苏轼”对这片土地的赞美溢于言表。

在与主持人的互动中,“苏轼”吟诵出那首描写大宋宿州繁华盛景的千古绝唱《南乡子·宿州上元》:

“千骑试春游,小雨如酥落便收。能使江东归老客,迟留。白酒无声滑泻油。飞火乱星球,浅黛横波翠欲流。不似白云乡外冷,温柔。此去淮南第一州。”

演员的表演深情动人,孩子们看得目不转睛。他们听着“苏轼”的讲述,看着古色古香的场景,仿佛真的置身于大宋那个繁华昌盛、文化璀璨的时代,跨越时空触摸到历史的脉搏。

来自宿州一小银河校区的教师冯迪说,在这个课程中,孩子们不仅能看到宋代宿州的民俗风情,还能学习到诗词歌赋、传统礼仪等知识。编剧巧妙地将历史文化知识融入到剧情中,让孩子们在轻松愉快的氛围中接受传统文化的熏陶。

《众志成城 开挖新汴河》 ——感受治河工程的恢弘史诗

从宋代的繁华中走出,孩子们来到景区另一处场地,这里模拟了当年开挖新汴河的场景。正在开挖的河道里,铁锹、手推车等道具一应俱全,将时光拉回到那个热火朝天的建设年代。

新汴河的开挖堪称宿州历史上一座巍峨的丰碑,凝聚无数人民的心血与汗水,承载着这片土地发展的厚重期望。为了让孩子们了解这段历史,市文旅集团精心编排了这部课程。

演员身着充满年代感的服饰,洗得微微发白的粗布衣衫、打着补丁的裤子,却个个身姿挺拔,精气神十足,仿佛真的从那个激情燃烧的岁月穿越而来。

只见一位壮实的“大汉”,双手紧紧握住铁锨,高高扬起,奋力插入泥土,而后用力一撬,一大块泥土便被翻了起来。紧接着,他将泥土铲进一旁的推车,动作娴熟而有力。另一位演员弓着腰,肩膀稳稳地扛着扁担,扁担两端的绳索系着满满的土筐,他迈着坚定的步伐向前走去,每一步都踏出那个时代特有的坚毅。

不远处,七八个人围成紧密的一圈,齐心协力地抡着大石饼夯土。他们齐声喊着口号,“嘿哟,嘿哟”,声音高亢而富有节奏。每一次落下,大石饼都重重地砸在松软的土地上,溅起一片尘土。

孩子们完全被这热火朝天的劳动画面吸引住了。

终于到了他们亲身体验挖河环节。孩子们手持工具,学着演员的样子,一铲一铲地翻动泥土。在演员的帮助下,牵起麻绳与同学齐心协力抡起石饼。不一会儿,孩子们就满头大汗,却满脸兴奋,干劲十足。

通过这次体验,孩子们真切地感受到当年治河工程的艰辛,更加深刻地体会到宿州人民团结一心、战天斗地的精神,也对新汴河开挖的历史背景和重要意义有了更深入的理解,运河精神在他们心中悄然传承。

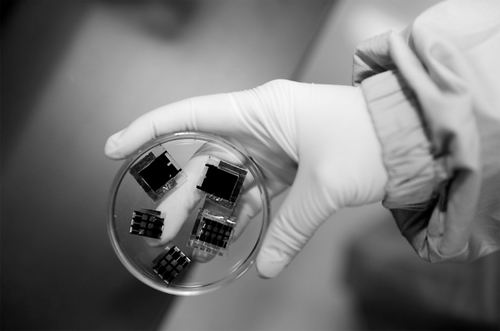

《跟着游击队 炸炮楼》 ——重温英勇的抗战历史

在景区的一处开阔之地,矗立着一座炮楼。炮楼前,“敌人”的防御工事错综复杂,一个个装满沙土的麻袋堆砌成战壕,尖锐的铁丝网纵横交错。

炮楼的外围,两道防线层层布防。第一道防线是由麻包建成的壕沟,第二道防线则是呈扇形分布的麻包工事,坚实而稳固。在这里,化身“新四军宿县游击队”的小队员们与 “敌人” 展开一场激烈的“战斗”。

“小游击队员”在第一道防线前集结完毕。他们头戴军帽,眼神中透着坚定与果敢。每个人都紧紧握着手中的 “武器”,虽然是简陋的木枪,却仿佛承载着无限的力量。尽管这只是一场模拟战斗,但他们已然全身心投入,奋勇向前,犹如真的置身于那个战火纷飞的年代,要用自己的力量,为保卫祖国而战。

当成功“炸掉”炮楼的那一刻,孩子们欢呼雀跃,脸上洋溢着胜利的喜悦。

“这次体验让我知道为了保卫祖国,战士们有多么勇敢。”参与活动的宿州一小银河校区四年级学生张瑞泽激动地说,“我以后也要像他们一样,做一个勇敢的人,为祖国贡献自己的力量。”

通过这堂课程,孩子们深刻地感受到革命先辈们的英勇无畏和爱国精神,红色基因在他们心中深深扎根。(文/记者 徐蕾 图/特约摄影 马勇 本报记者 董木子)